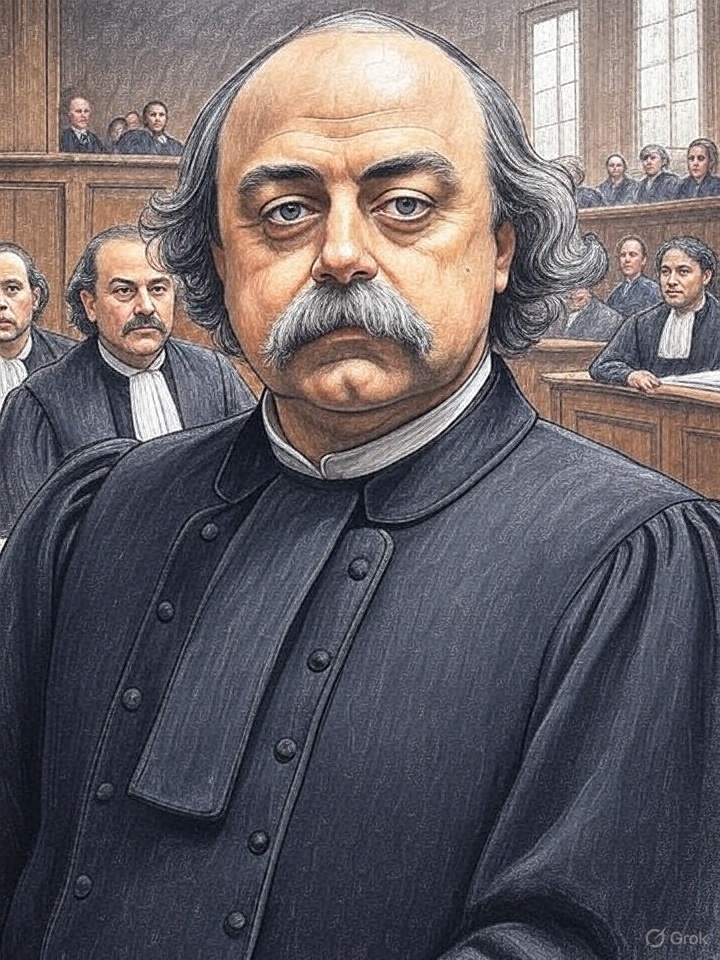

Le 29 janvier 1857, à dix heures du matin, Gustave Flaubert parut sur le banc des accusés de la sixième chambre correctionnelle du tribunal de la Seine, au Palais de Justice de Paris.

Quelques semaines plus tôt, à la fin du mois de décembre, il avait été convoqué par le juge d’instruction et inculpé pour outrage à la morale publique et à la religion. Le motif officiel portait sur la publication de Madame Bovary dans la Revue de Paris ; mais Flaubert, persuadé qu’on cherchait moins à le frapper personnellement qu’à abattre la revue, y avait vu surtout un prétexte politique. La Revue de Paris, déjà avertie à deux reprises en avril 1856, était dans la ligne de mire du régime.

Sous le Second Empire, le pouvoir de Napoléon III s’était bâti sur l’alliance des forces conservatrices de la société, au premier rang desquelles figurait l’Église catholique. Dans ce contexte autoritaire, toute œuvre jugée subversive, tout roman susceptible d’ébranler l’ordre moral établi, devenait suspect. Un livre comme Madame Bovary, où l’on montrait une femme adultère, insatisfaite, et où l’on peignait un curé sans déférence, pouvait apparaître comme une menace : il ne flattait ni la morale bourgeoise, ni la foi catholique, ni l’idéal d’obéissance promu par l’Empire.

Conscient de la portée symbolique du procès, et soucieux de sa réputation, Flaubert mobilisa rapidement ses soutiens. Son frère médecin se tint prêt à témoigner ; même Alphonse de Lamartine intervint pour défendre l’écrivain. Ce qui allait se jouer au tribunal, ce n’était pas seulement le sort d’un roman : c’était celui de la liberté de l’art face à la censure d’État.

Dans son réquisitoire du 31 janvier 1857, l’avocat impérial Ernest Pinard reconnut le talent de Flaubert, mais il insista sur le danger que représentait une œuvre immorale. Il lut des extraits du roman, qu’il analysa comme une peinture complaisante de l’adultère et des passions illégitimes. Emma Bovary se livrait à la débauche sans jamais être moralement jugée par l’auteur. Aucune voix dans le récit ne condamnait ses égarements, aucune instance n’en rappelait les conséquences morales.

Pinard s’indigna de plusieurs scènes de débauche que Flaubert avait osé inclure dans le roman, fût-ce par le truchement d’une ellipse ou des ornements de style. Qu’il s’agît de la promenade en fiacre à Rouen — certes supprimée par la Revue de Paris « par un scrupule qui l’honor(ait) »—, des rendez-vous dans les hôtels ou des tête-à-tête dans les jardins, ces moments suggéraient sans ambiguïté l’union charnelle d’Emma et de ses amants. Mais plus grave encore était la manière dont Emma elle-même glorifiait l’adultère. Après sa première trahison, loin d’éprouver le moindre remords, elle s’admirait dans la glace, se découvrait embellie, transfigurée. Elle répétait avec extase : « J’ai un amant ! », comme si la faute ouvrait pour elle un monde supérieur, fait de passion et de ravissement.

Dans le second volet de son réquisitoire, Ernest Pinard soutint que Madame Bovary portait atteinte à la morale religieuse, non par une attaque frontale, mais par un mélange jugé irrespectueux du sacré et du profane. Il reprocha à Flaubert de dénaturer les rites catholiques en les entourant d’un langage imprégné de sensualité ou de lyrisme passionnel, comme si les gestes de la foi étaient contaminés par le souvenir du désir. En insérant, dans les moments les plus solennels — la communion, l’extrême-onction, l’agonie — des images évoquant l’amour profane ou la trivialité du monde, Flaubert brisait le silence sacré qui entoure la religion et offensait, non seulement la foi, mais le respect dû à la mort. Et par-dessus le marché, il mettait en scène un prêtre grotesque dans plusieurs moments clés du récit.

La parole fut à la défense.

Dans sa plaidoirie, Me Jules Sénard soutint que l’avocat impérial Ernest Pinard avait tenté de monter l’affaire en épingle en isolant des petites phrases de l’ensemble. Madame Bovary n’était en rien une apologie de l’adultère, mais au contraire une mise en garde contre ses conséquences. Le roman exaltait la vertu par l’horreur du vice ; il montrait combien les écarts menaient non au plaisir durable, mais à la douleur, au remords et à la destruction. Dans ses activités immorales, Emma Bovary ne trouvait ni bonheur, ni élévation, mais la déchéance, l’abandon et la honte.

L’avocat rappela qu’il s’agissait là du premier ouvrage de Flaubert, fruit de longues méditations, œuvre d’un homme studieux, grave et entièrement dévoué aux lettres. Le romancier avait voulu peindre non des chimères, mais des types vrais, issus de la classe moyenne, dans un but éminemment utile : faire réfléchir en montrant le réel tel qu’il était, dans sa banalité comme dans ses égarements.

Me Sénard souligna encore que Flaubert, malgré la puissance évocatrice de son style, s’était toujours imposé une retenue volontaire dans les scènes les plus sensibles. Là où il aurait pu déployer toute la magie de sa plume, il s’était contenté d’une suggestion, d’un mot discret, refusant la tentation de la description sensuelle — alors que de grands auteurs classiques n’avaient pas manqué de décrire par le menu des scènes charnelles entre amants.

Pour défendre l’aspect moral de l’ouvrage, il convoqua les grands noms du passé : Montesquieu, Mérimée, Bossuet, Massillon, Richardson. Il invita le tribunal à relire certains de leurs textes et à mesurer l’écart entre intention et effet.

Quant aux accusations d’irrévérence religieuse, il rappela que de nombreux écrivains — Balzac, Hugo, Sainte-Beuve — avaient mis en scène des prêtres dans des situations bien plus discutables, sans qu’on y voie une atteinte à la foi. Pourquoi donc réserver à Flaubert un traitement plus sévère ?

Une semaine s’écoula — une semaine de stress pour l’écrivain, malgré son enthousiasme pour la plaidoirie brillantissime de son avocat.

Dans son jugement du 7 février 1857, le tribunal reconnut que plusieurs passages de Madame Bovary, pris isolément, renfermaient des images et des tableaux contraires au bon goût, susceptibles de heurter des sensibilités légitimes. Il estima que l’ouvrage méritait un blâme sévère, car la mission de la littérature devait être d’élever l’intelligence, de récréer l’esprit et d’épurer les mœurs, plutôt que de susciter le dégoût du vice par l’exposition brute du désordre social.

Certes, Flaubert avait voulu dénoncer les dangers d’une éducation inadaptée à la réalité du milieu social, mais cette intention morale aurait mérité d’être complétée par un langage sévère et une certaine réserve. On ne pouvait tout reproduire sans filtre sous prétexte de vérité psychologique ou de couleur locale, que ce soit dans les œuvres de l’esprit ou dans les beaux-arts : un tel procédé menait à un réalisme grossier, qui trahissait à la fois le beau et le bon, et multipliait les offenses à la morale publique.

Cependant, le tribunal reconnut la valeur littéraire de l’œuvre, fruit d’un travail sérieux et approfondi, tant dans l’écriture que dans l’étude des caractères. Les passages incriminés demeuraient rares au regard de l’ensemble. Flaubert n’avait péché que par oubli momentané des limites que tout écrivain respectable se devait de respecter : celles d’une littérature chaste dans la forme, pure dans l’expression.

Par conséquent, le tribunal acquitta Gustave Flaubert et ses deux coprévenus (son éditeur et son imprimeur).

Dans la foulée du jugement, Flaubert affirma à son éditeur Michel Lévy qu’il n’aspirait plus qu’au calme. Il clama même qu’il ne voulait plus voir paraître son roman ! Une chose était certaine, il refusait d’effacer les passages incriminés par l’accusation et blâmés par le tribunal.

Le 18 avril 1857, son éditeur, flairant l’aubaine, fit paraître en volume Madame Bovary — tel quel, sans le moindre retrait. Le succès en librairie fut foudroyant et Flaubert devint célèbre du jour au lendemain. Effets Streisand avant l’heure, les poursuites et le procès avaient fait une publicité d’enfer au roman et à son auteur.

Laisser un commentaire